寿司ネタとしてはもちろん、ツナ缶の原料としても日本人の食生活には欠かせない「マグロ」。魚体が大きいことから部位によって味だけでなく栄養価にも違いがある魚で、最も高級なクロマグロから手頃な価格で楽しめるビンナガ・メバチなど種類も豊富。今回は管理栄養士の筆者がその栄養と効能について詳しく解説。赤身・中トロ・大トロ・カマにほほ肉、脳天まで12の部位の特徴やおすすめの食べ方についてもご紹介します。

目次

まずは普段食べている【マグロ】の種類を知ろう

日本で漁獲、流通されているマグロは主に6種類。マグロの種類とそれぞれの特徴をご紹介します。

①クロマグロ(本鮪)

マグロ属の中で最大の「クロマグロ」は大きいもので体長3m、体重400kgに達することもあります。市場では「本マグロ」と呼ばれることが多く、そのほとんどは刺身や寿司ネタとして利用されます。特に腹部の肉は脂肪が多く、その大トロや中トロは価格を除けば好きな人が多いはず。「マグロの王様」と言わしめるほどの存在で、最も高級品とされています。近年では完全養殖の技術を確立させ、人工飼料の開発も進み産業化に至っています。

②ミナミマグロ(南鮪)

クロマグロに次いで高級魚とされる「ミナミマグロ」。その名の通り南半球に生息しており、クロマグロの旬が冬なのに対し、ミナミマグロは夏が脂が乗る旬にあたり、夏マグロの代表でもあります。昔はインド洋でたくさん獲れたことから、「インドマグロ」とも呼ばれていました。身の味が濃く、鮮やかな赤色をしているのが特徴で、ミナミマグロの赤身には貧血を予防する鉄が豊富です。

③キハダマグロ(黄肌鮪)

「キハダマグロ」はひれや体が黄色味を帯びていることからそう呼ばれます。身の引き締まった赤身の多いマグロであり、脂の少ないあっさりとした味わいが特徴。また、肉質が硬いため刺身にしても形が崩れないという見た目の良さもあります。オリーブオイルを加えたカルパッチョ、バターを使ったステーキやムニエルなどもおすすめです。マグロ類の中では最も漁獲量が多いことから加工用としても重宝され、ツナ缶の原料になっています。

④メバチマグロ(目撥鮪)

「メバチマグロ」は全世界の熱帯から温帯地域に生息しています。クロマグロの5〜7倍もの漁獲量・輸入量があり、価格も手ごろであることから、スーパーの刺身売り場でよく目にする種類ではないでしょうか。単にマグロといえば本種を指すほど一般的。あっさりした味わいで、マグロの脂身が苦手な方にも食べやすい品種です。

⑤ビンナガマグロ(ビンチョウマグロ・鬢長鮪)

「ビンナガマグロ」は世界中の亜熱帯・温帯域に生息している小型のマグロです。白っぽいピンク色をした身はやわらかく安価なため、ツナ缶の原料として広く使われています。また、回転寿司の寿司ネタとしても人気を博し、冬場に出る脂乗りの良いものは「ビントロ」として親しまれています。

⑥コシナガマグロ(腰長鮪)

「コシナガマグロ」は西日本に生息します。最も小型な種類で流通量も少なく、そのほとんどは産地で取引されるため市場に出回ることはありません。マグロ類の中では血合いが少なく、食べやすいのが特徴です。

【マグロ】の栄養成分とその効能について

マグロの赤身(クロマグロ)は100gあたり125kcal、タンパク質26.4g、脂質1.4g、炭水化物0.1ℊ、食物繊維0g。マグロの脂身(クロマグロ)は100gあたり344kcal、タンパク質20.1g、脂質27.5g、炭水化物0.1ℊ、食物繊維0g。マグロに含まれる栄養成分とその効果効能についてお伝えします。

◆DHAとEPA

クロマグロ(脂身・トロ)100gあたりのDHA・EPAは3200mg・1400mgと魚の中では含有量トップクラスです。DHA(ドコサヘキサエン酸)とEPA(イコサペンタエン酸)は魚油中に多く含まれる不飽和脂肪酸で、コレステロール値を下げたり、血栓や動脈硬化を予防する効果が期待できます。脂身は勿論、赤身の部分にも含まれるため、赤身だけでもDHA・EPAはしっかり補給できますよ。

◆タンパク質

クロマグロ(赤身)100gあたりタンパク質は26.4gと多く含まれています。タンパク質は三大栄養素の一つで、通常筋肉や内臓、骨、皮膚、髪、血液をはじめ、ホルモンや酵素、免疫物質などの材料となります。不足すると筋肉量や免疫力の低下が起こります。

◆鉄

クロマグロ(赤身)100gあたり鉄を1.1mg含みます。脂身には1.6㎎です。鉄は正常な赤血球を作るのに必要なミネラルです。不足すると貧血を起こして、めまいや立ちくらみなど疲れやすくなります。

鉄には2種類あり、赤身の肉・貝類・小魚などに多く含まれる「ヘム鉄」と、植物性食品・乳製品・卵に多く含まれる「非ヘム鉄」に分けられます。その違いは吸収力で、ヘム鉄は非ヘム鉄に比べ吸収力が約5倍も高いのが特徴です。

◆ナイアシン

マグロはビタミンB3とも言われるナイアシンが豊富で、100gあたり14.2mgと魚介類の中ではカツオに次ぐトップクラスを誇る量です。ナイアシンは三大栄養素である糖質・脂質・タンパク質の代謝のサポートをしたり、アルコールを分解するのに役立ちます。

◆セレン

マグロ100gあたりのセレンは110μg。赤身部分に多く含まれています。セレンは強い抗酸化力をもつミネラルで、免疫力の向上や老化を招く過酸化脂質の分解に働きます。セレンはビタミンEと合わせてとると、相乗効果でより強い効能が得られます。

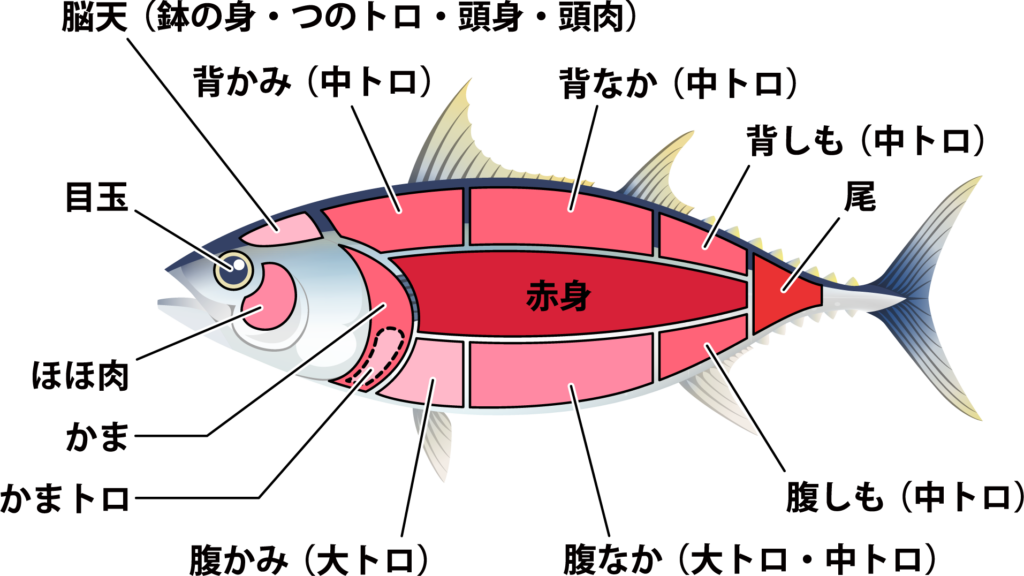

【マグロ】の部位ごとの特徴

マグロは、部位によって含まれる栄養価が異なります。主な部位と、それぞれの特徴的な栄養価についてご紹介します。

《赤身》

赤身は身体の中心分にある部位で、脂質の多いトロと比べるとカロリーが低く、良質なタンパク質が含まれています。赤身にはタンパク質の他にもセレンが多く含まれ、抗酸化作用やガンの抑制効果がなるとの報告もあります。

《中トロ(背かみ・背なか・背しも・腹なか)》

中トロは腹身と背身にあり、大トロ・赤身・血合いを除いた部位です。程よい脂のりでその甘みと赤身の旨みを楽しめます。寿司や刺身、炙りなどで利用されます。

《大トロ(腹かみ・腹なか)》

大トロは腹身の最も脂が多い部位で、マグロの部位で最も値段が高く最高級品として扱われています。大トロを含めた脂身には、不飽和脂肪酸のDHA・EPAが豊富に含まれています。

《血合い》

血合いは腹と背の身の間にある赤黒い部位のことです。血合いの部分には肝機能を高めるタウリンや貧血を予防する鉄が豊富に含まれています。

《かま》

カマはマグロのエラの後ろ部分の部位です。1尾のマグロから2個しか取れない希少な部位で、カマの中で特に脂ののった部位を「かまトロ」と呼びます。スジがなく脂ノリがよく、食べやすい部位です。

《脳天》

脳天は頭部の目の上あたりにある部位です。貴重な部位ですが、実は赤みの半値で購入することができるリーズナブルな面も。トロのように脂ノリがよく、かつ赤身のような食べ応えのある弾力があり、美味しさがつまった部位と言えます。

《ほほ肉》

ほほ肉はカマと同様1尾のマグロから2個しか取れない希少な部位です。繊維質が多く肉のような食感があり、火を通すと柔らかく旨みがあるため、ステーキやフライがおすすめです。

《あご肉》

あご肉はマグロの下顎部分にあり、マグロ1尾から1つしか取れない、カマやほほ肉より更に稀少な部位です。カマ部分と比較するとゼラチン質が多く、筋にはコラーゲンが多く含まれます。

《目玉》

マグロの目玉はDHA・EPA、ビタミンB1、コラーゲンなどを豊富に含む栄養価が高い部位です。一般的に煮付けにして食べられます。

《中落ち》

中落ちは中骨の周りに残り、骨についている部分です。ネギトロの材料にも使われています。ネギトロの由来は野菜のネギではなく、中落ちや皮に近い部分をねぎ取ることから、「ネギトロ」と名付けられたとされています。

《テール(尾肉)》

テールはマグロの尾の部分をさす部位です。テールにはコラーゲンが多く含まれています。焼くと肉のような食感が楽しめ、ステーキや煮付け、オーブン焼きなどに利用されます。

《心臓》

マグロの心臓には他の部位に比べてタウリンが豊富に含まれています。この他にもコエンザイムQ10が含まれており、抗酸化作用や細胞のエネルギー作りに作用します。

マグロとよく似た【カツオ】との栄養的な違い

マグロとカツオはスズキ目サバ科で、広い分類で見ればサバの仲間です。缶詰で定番のツナ缶には、マグロもカツオも原材料として使われているため、スーパーへ行った時にはぜひチェックしてみてくださいね。

栄養価を比較するとカロリーやタンパク質、鉄分などは大きな差がありません。脂質は赤身マグロ、初ガツオ、戻りガツオで比較すると戻りガツオが最も多く脂質が含まれています。DHAはカツオ100gあたり970mgと多い量ですが、マグロの方が3200mgと圧倒的に豊富と言えるでしょう。

【マグロ】の栄養を効果的に摂取できる食べ方

マグロは代表的な刺身や寿司はもちろん、漬け丼、カルパッチョ、煮付け、ステーキ、ねぎま鍋など食べ方のバリエーションが豊富な食材です。

不飽和脂肪酸のDHAやEPAを積極的に摂取したい場合は刺身や寿司など、生のまま食べるとよいでしょう。DHAやEPAは加熱すると成分が流れ出てしまうため、加熱して食べる場合は煮付けであっても煮汁ごと食べる工夫をしてみるのがおすすめ。そうするとコラーゲンも一緒に摂ることができて一石二鳥です。

マグロに含まれるタンパク質を効率よく摂りたい場合は山芋のすりおろしを合わせると、山芋のネバネバ成分である消化酵素が、タンパク質の吸収を助けてくれます。さらにタンパク質をより良く消化・吸収するには、デザートにキウイもおすすめ。マグロにもキウイにも代謝を促進する酵素が含まれているため、エネルギー代謝が活発になりダイエット効果も期待できます。 総じて高タンパクで栄養価の高いマグロですが、トロなどの部位は脂がのっている分、高エネルギーです。赤身やトロ、血合い部分などバランスよく食べ、食べ過ぎには注意しましょう。

【マグロ】を食べる際の注意点

厚生労働省では魚介類を通じた水銀摂取が胎児に影響を与えるとして、妊婦が注意すべき魚介類の種類とその目安量を挙げています。その中でクロマグロ、メバチマグロは週に1回80g(およそ切身1切れ)、ミナミマグロは80gを週2回までと目安量が示されています。それ以外のキハダマグロ、ビンナガマグロ、ツナ缶は普段食べる量で問題ないとされています。魚介類は妊娠と出産に必要な栄養素を補うのに欠かせないものです。摂取量に気をつけ、バランスのよい食生活を心がけていきましょう。

北海道のマグロを食べよう!

北海道で一際注目されているのが、函館市戸井地区の港を拠点とする津軽海峡産のクロマグロです。地名にちなんで「戸井マグロ」と呼ばれ、秋から初冬にかけて漁獲されます。戸井マグロの美味しさの秘訣は漁法・処理・輸送が優れているところ。延縄漁で獲れたマグロを船上ですぐに神経と血抜きの処理をし、20分以内に氷詰するため、身質が良い状態のまま出荷出来るからです。戸井マグロの殆どは東京や札幌に出荷され、市場でも高い評価を得ています。函館市のホテルや旅館でも一部取り扱いがあり、イベントの目玉商品としても大人気な戸井マグロ。北海道に旅行に来た際はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

まとめ

マグロの種類、栄養価、部位ごとの特徴についてお伝えしました。日本人に最も好まれる魚ともいえるマグロ。栄養価も豊富で、お子さんからお年寄りまで幅広い世代におすすめできる食材です。部位ごとにもいろんな味わいがあるので、是非食べ比べもしてみてくださいね。